烈日灼灼,晒不化青春的热忱;乡野迢迢,载不动实践的热望。管理学院三下乡志愿者们奔赴湖北监利,将振兴的图景细细勾勒在斑驳的墙垣之上。从晨光熹微到暮色四合,他们以汗水对话乡土,用青春点亮村庄。那些被骄阳亲吻过的脸庞,那些与孩童共同执笔的日夜,终将凝结成这个夏天最鲜活的青春模样。现在,就让我们走进他们与乡村双向奔赴的故事里……

请问作为学生党员,你在团队快速磨合、建立初期秩序、应对突发状况方面是如何发挥带头作用的?

注会5231班阮晴:首先,作为学生党员,我们需要在很短时间内将团队磨合起来,这样才能有效地将工作分配完成,打破成员之间的陌生感,也便于应对各种突发情况。于是我们首先明确分工,带头梳理流程,让大家清楚职责,初期秩序也是这么建立起来的,然后面对不同的突发情况,做到第一时间站出来,冷静处理,为团队做表率。

其次,我们的活动开展时间目前虽然只有五天,但是我们的团队之间已形成了良好的默契关系。这五天里大家不仅根据起初的分工井然有序地工作,还每天进行复盘,基本做到一有需求就主动补位的动向;每天下课后自发地打扫教室卫生,整理课桌;始终保持一致的原则处理事情,做到互帮互助。

经过这五天的相处,你们观察到了小朋友们哪些初步的、细微的变化或积极信号?这些观察对你们后续的工作有什么启发?

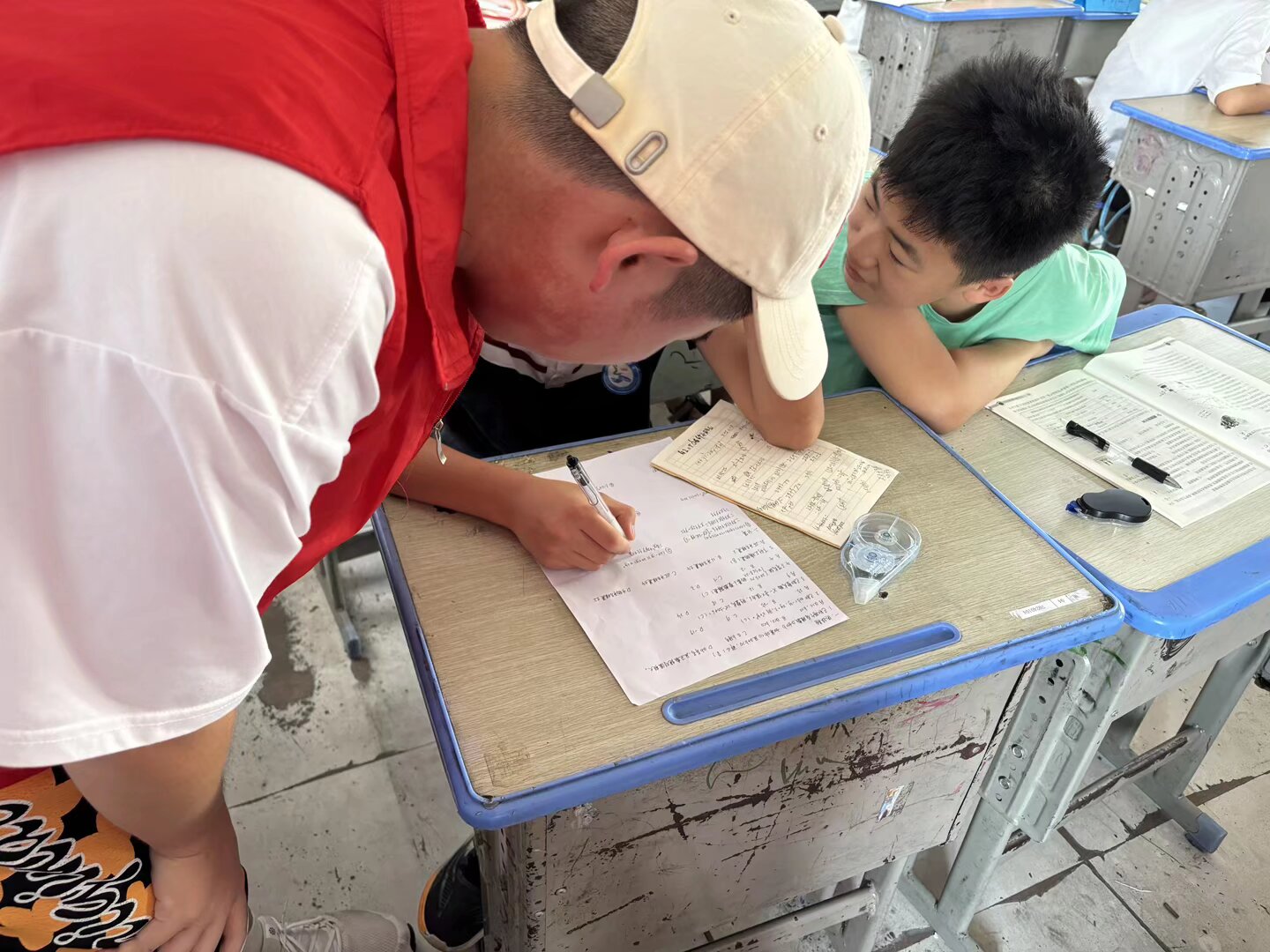

会计5243何云聪:前面几天上课时,有些小朋友沉默寡言,小组活动时也多是被动等待安排,作业辅导多是我们老师主动去找他们问,他们才说自己哪些不会。但到后面几天(主要是7.15/7.16),有小朋友会在提问后悄悄举手,做作业时也会积极询问老师自己不会做的题,虽然有时候说话声音依旧很小,但是相比之前有了很大进步。

他们的爷爷奶奶照顾多侧重生活温饱,情感互动较少。这几天里,有些小朋友会记得某位老师的特点还有性格;离校时会主动说“老师再见”,甚至有小朋友把自己的糖果塞给老师,制作老师的姓名牌送给老师,用笨拙的方式表达亲近。

对后续工作的启发:与其反复强调纪律,不如让孩子们参与制定规则(比如“课间安全约定”),用他们能理解的语言(如“追逐会让别的小朋友受伤哦”)替代生硬的要求,让规则从“老师的命令”变成“我们的约定”,更易内化为习惯。针对孩子不敢表达的特点,后续可以增加绘画等非语言表达活动,让他们通过画笔或游戏释放情感;同时对每一次微小的表达(哪怕只是一句小声的回答)及时回应。

这几天,有没有一个瞬间让你们觉得“虽然辛苦,但一切都值得”?或者一个特别触动的时刻?

会计5231汪李雨涵:我觉得还有蛮多令我感到一切辛苦都值得的时刻,例如放学时被一群小不点围着,听他们七嘴八舌地说“明天还想跟老师玩”“老师你的这节课很有意思,我很喜欢”;看着他们被家长牵走时频频回头的笑脸;走在路上随口的一句“老师好”;对于一些想要交给他们的任务,他们会积极回应你并时刻都放在心上。这些细碎的瞬间,像春日里的小雨,一点点地打湿我心里柔软的地方。会让我突然觉得那些每天起不来的清晨,被琐碎填满的午后,伴着无数焦虑难眠的夜晚,顶着炎炎烈日往返的里程,那些悄悄擦掉的汗水和委屈,原来都在悄悄发芽。当爱变成他们脱口而出的依赖,当付出变成他们眼里亮晶晶的光,所有辛苦都成了礼物。这也让我懂得了原来教育从不是单向的付出,而是这些小小的生命,用最纯粹的方式,教会我什么是值得。这种被纯粹的信任包围着的感觉,大概就是最珍贵的收获吧。

这几天带领三十多名小朋友,遇到的最紧迫、最出乎意料的挑战是什么?团队是如何在短时间内共同应对并初步解决的?

大会5231黄江琴:说实话,人数暴增带来的物资短缺是我们完全没预料到的最紧迫挑战。出发前当地告诉我们不到20人,我们就按这个规模准备了物资。结果到了现在,基本每天都来30多个孩子!我们带的彩纸、画笔、手工黏土,连奖励用的小贴纸和承诺的小奖品都完全不够发。

当天晚上我们就紧急行动起来。大家把所有物资翻出来彻底清点,就一起想想办法:把大张的纸裁成小份,利用树叶等等方便就地取材的东西开发新的手工课内容。

上课前,我们把物资重新分配好,我们专门设计的用本地材料(像树叶)的手工课,孩子们反而觉得特别新鲜有趣,参与度很高。看到课程终于能顺利利开展,每个孩子都有材料用,我们悬着的心才放下来。

这个意外让我们深刻体会到,下次物资准备一定要准备更多,特别是基础消耗品,并且要和当地反复确认人数变动的可能性。虽然过程紧张,但看到问题解决后孩子们开心的笑脸,觉得再累也值了了。

深入湖北监利基层这五天,有没有刷新你们之前对乡村/基层教育儿童/现状的认知?哪些见闻或感受让你们印象最深。

会计5241宋佳慧:深入湖北监利基层的这五天,着实刷新了我对乡村教育的认知,这里的见闻让我感触颇深。

过去总觉得偏远乡村的学校难逃“空心化”,孩子要么随父母进城,要么在硬件简陋的校园里勉强求学。但在棋盘乡中心小学,却看到了不同的画面:教学楼虽不算崭新,却窗明几净,操场的各个角落总有孩子的身影,每个教室都有多媒体设备 。在这些见闻中,最让我印象深刻的是家长和孩子们对教育的渴望和重视从未改变。即便条件不算太好,家长们也想尽办法为孩子寻求更好的教育,在五天我发现很多孩子都是自己上下学,他们有的家长有自己的工作,有的家里只有爷爷奶奶不方便接送,但是孩子每天步行也要坚持来托管班,这让我明白,乡村教育有着深厚的群众基础,只要给它合适的土壤,就能茁壮成长,也让我对乡村教育的未来有了更多的期待和信心 。

夕阳的余晖为今日的忙碌画上逗号,志愿者们收拾工具时,眼中仍闪烁着期待的光芒。未来,让我们共同期待,这些年轻的身影继续在乡野间书写温暖篇章,让青春的力量如春风化雨,滋养这片充满可能的土地。这段未完待续的志愿服务故事,必将成为这个夏天最动人的乡村叙事诗。

(本网编辑:苏宇碟)

(摄影:阮晴、何云聪、汪李雨涵、黄江琴、宋佳慧)